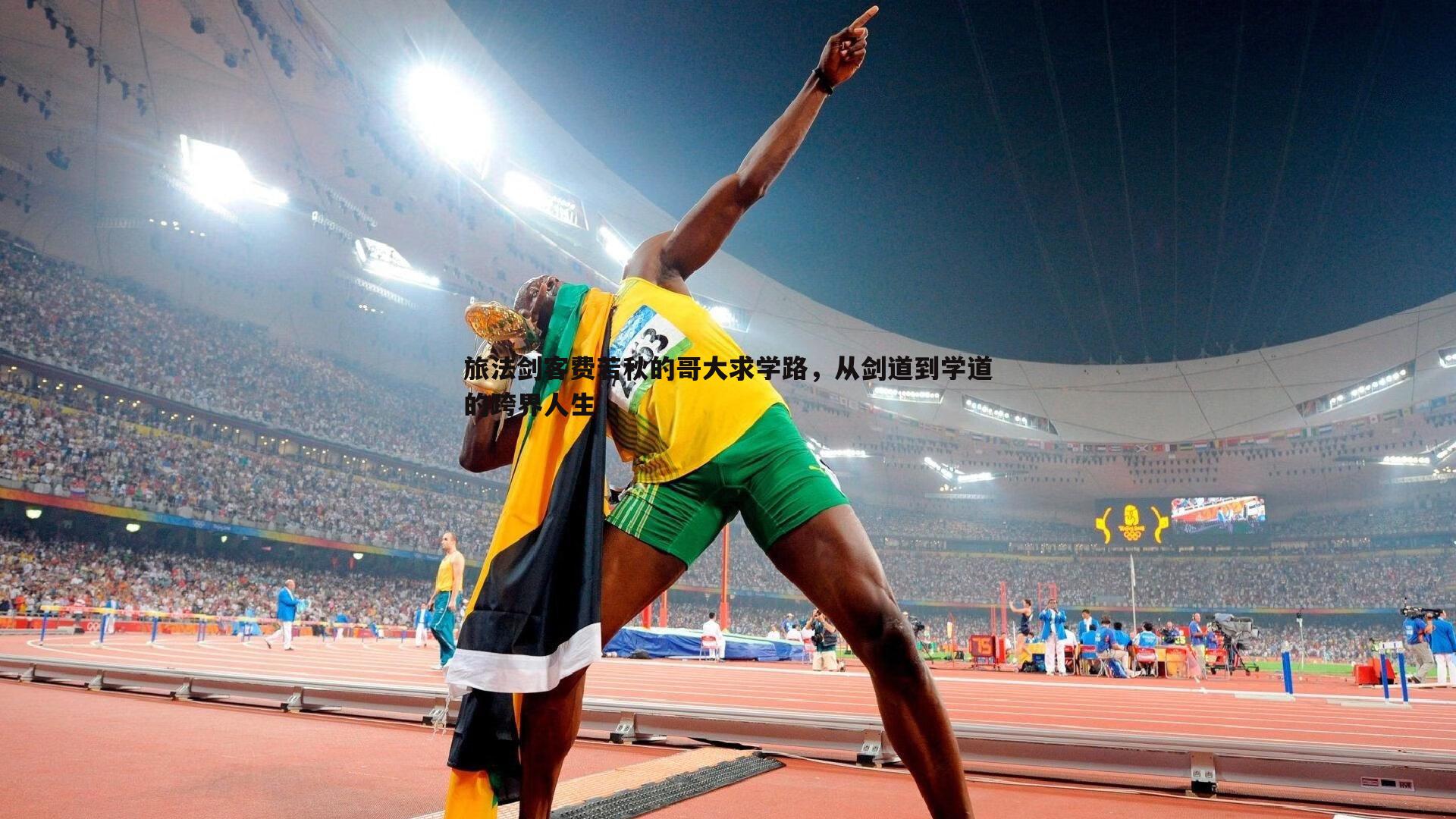

在纽约曼哈顿的晨光中,费若秋的身影穿梭于哥伦比亚大学图书馆与训练馆之间,这位曾叱咤欧洲剑坛的中国击剑运动员,如今的身份是哥大社会学系研究生,费若秋在接受本报独家专访时,娓娓道来他从职业剑手到常春藤学子的蜕变历程。

剑锋初露:巴黎左岸的银光岁月

2016至2019年,费若秋在法国国家击剑中心训练期间,先后斩获布达佩斯世界杯分站赛亚军、圣莫尔国际公开赛冠军,鲜为人知的是,这位在赛场上以凌厉攻势著称的佩剑选手,每天训练后总会背着文献资料前往塞纳河畔的咖啡馆。“当时队友们都笑称我是‘带着剑的哲学家’。”费若秋抚摸着随身携带的笔记本笑道,泛黄的纸页上密密麻麻记录着训练数据和读书笔记。

转折发生在2020年,全球体育赛事的大规模暂停,让这位正值巅峰期的运动员开始重新审视职业生涯。“当比赛从生活中抽离,我突然发现剑道之外还有更广阔的世界。”在巴黎封城期间,他通过线上课程完成了巴黎政治学院的两门社会学课程,论文《击剑运动中的身体政治》被收录至法国体育人文研究年刊。

跨界新生:哥大教室里的思维交锋

2022年秋季,费若秋手握哥大校长奖学金踏入校园时,曾引发击剑圈的广泛讨论,如今他不仅保持全A成绩,更将体育经验融入学术研究,在其主导的《精英体育训练中的文化资本转化》课题中,通过对27位跨国运动员的深度访谈,开创性地提出“技能迁移三维模型”。

“佩剑战术中的假动作识别与社会学中的符号互动理论存在惊人契合。”在社会科学理论课上,他以击剑比赛中的虚实动作为例,阐释戈夫曼的拟剧论,这种跨界解读令教授连连称赞,最近他正在构思的论文,试图解构不同文化背景下击剑训练体系的意识形态差异。

双线作战:凌晨四点的曼哈顿

为平衡学业与训练,费若秋保持着职业运动员的自律,他的日程表上,清晨属于剑道馆,白日献给图书馆,夜晚则在实验室继续课题研究,哥大击剑队主教练威廉·汤姆森透露,费若秋的非正式陪练让校队选手受益匪浅:“他带来的欧洲训练体系,特别是法国派的距离控制技巧,彻底改变了我们的战术思维。”

这种双线作战并非没有代价,去年期中考试周,他因连续熬夜导致肋骨骨裂,却坚持戴着护具完成比赛论文。“疼痛反而让我更专注,这大概就是运动员特有的代偿机制。”轻描淡写的背后,是他书桌上那本写满批注的《规训与惩罚》——扉页上写着“身体是最后的战场”。

文化使者:从剑道到茶道

在哥大中国学生联合会举办的“东西方身体文化”论坛上,费若秋现场演示了中国剑术与西洋击剑的对比,他特意选取明代《耕余剩技》中的剑法图谱,与法国古典击剑典籍进行对照讲解。“当法国教练看到‘白虹贯日’的招式图示时,惊呼这简直是东方的几何学。”

他的公寓里,汉服与击剑服并肩悬挂,紫砂壶旁放着欧洲冠军奖杯,这个学期,他发起“剑与茶”跨文化工作坊,邀请不同专业的学生体验中国茶道与击剑礼仪。“就像茶汤的苦涩回甘,击剑的每个攻防转换也充满哲学意味。”

未来图景:构建体育人文新桥梁

面对2024年巴黎奥运会的临近,费若秋坦言已收到法国某俱乐部的复出邀请,但他更倾向完成学术研究后,投身体育政策制定领域。“职业运动员的转型困境是个全球性课题,我的个人经历或许能成为参照系。”

他的导师、哥大社会学系主任玛格丽特·怀特评价道:“费若秋正在开创体育人文研究的新范式,当他用布迪厄的场域理论分析击剑比赛中的权力结构时,我们看到的不仅是学者与运动员的身份融合,更是知识生产方式的革新。”

暮色中的哈德逊河泛起粼粼波光,费若秋收拾好击剑装备走向理论课教室,佩剑在背包里映出冷冽的银光,平板电脑上闪烁着未完成的论文纲要,这条从剑道到学道的独特旅程,正如同他最擅长的反击动作——在常人视为转折之处找到进攻契机,于不同世界的交界处划出属于自己的轨迹。

发布评论